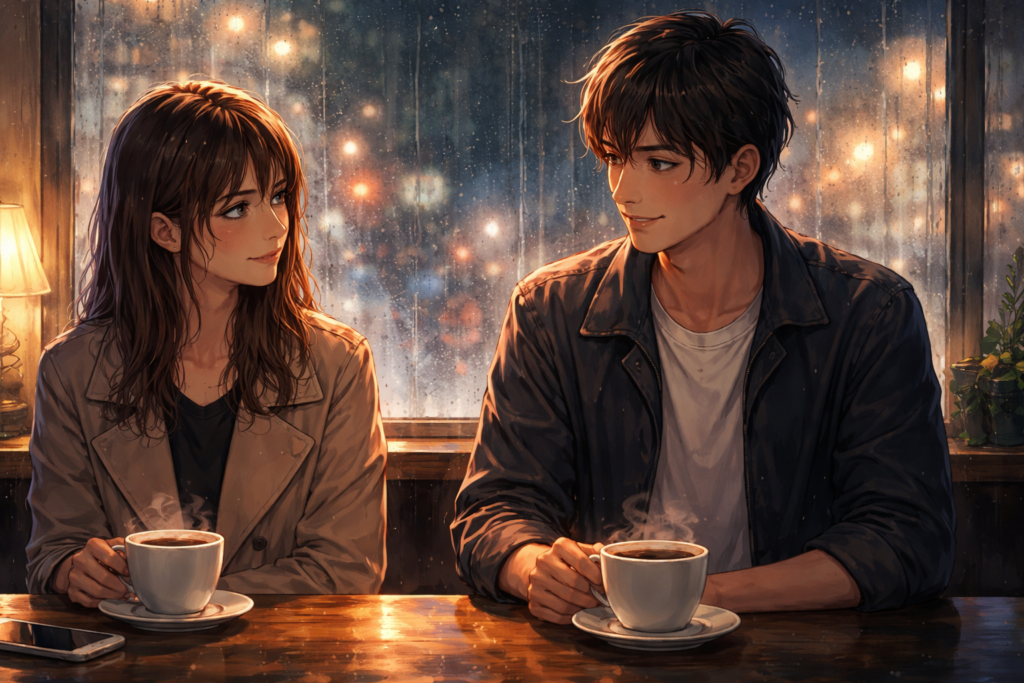

プロローグ|“ドラマみたいな出会い”

雨が降り出したのは、駅を出てからだった。

傘を持っていなかった私は、仕方なく目の前のカフェに駆け込んだ。

平日の夕方にしては人が多く、空いている席はほとんどなかった。

カウンターの端に一つだけ、ぽつんと空席があるのが見えた。

「よかったら、ここどうぞ」

声をかけてきたのは、すでにその席に座っていた人だった。

グラスを少し寄せ、私が座るためのスペースを作ってくれる。

「ありがとうございます」

そう言って腰を下ろすと、コーヒーの香りが鼻をくすぐった。

沈黙が流れるのは一瞬だった。

「今日は、ついてませんでしたね」

相手は、私の濡れた靴先に視線を落として言った。

「ええ。天気予報、ちゃんと見てたはずなんですけど」

そう答えると、相手は小さく笑った。

「そういうところ、ありますよね」

どこか含みのある言い方だったが、不思議と嫌な感じはしなかった。

むしろ、昔からの知り合いと話しているような安心感があった。

注文を済ませると、会話は自然に続いた。

仕事のこと、最近忙しいこと、少し疲れていること。

「無理しがちですよね」

相手はそう言って、私の前に砂糖を一つ差し出した。

「甘いの、好きでしたよね」

一瞬、言葉を失った。

「……どうして、それを?」

「なんとなく、です」

そう言って、相手は視線を逸らした。

なんとなく、で済ませていいのか分からなかったが、私は深く考えなかった。

偶然、そういうこともある。

雨はなかなか止まず、店内の灯りが外を柔らかく照らしていた。

「こういう出会い、ドラマみたいですね」

私が言うと、

「ええ」

と相手は頷いた。

「でも、ドラマよりは、現実の方が好きです」

その言葉が、なぜか少しだけ引っかかった。

現実、という言い方が妙に重かったのだ。

会計を済ませ、店を出るころには、雨は弱まっていた。

別れ際、相手が言った。

「また、会えますよ」

疑問形ではなかった。

振り返ったとき、すでにその姿は人混みに紛れて見えなくなっていた。

名も知らないままなのに、私は不思議と「次」がある気がしていた。

それが、すべての始まりだった。

第1章|理想的すぎる恋の始まり

連絡先を交換してから、私たちは驚くほど自然に会うようになった。

次の約束を取り決めるのに、理由や駆け引きは必要なかった。ただ「また会いたいですね」と言えば、それで成立した。

最初のデートは、川沿いの小さなレストランだった。

彼(彼女)は私より少し早く着いていて、窓際の席を選んでいた。

「ここ、静かでいいですよね。人が多い場所、あまり得意じゃないって言ってましたよね」

私は一瞬、言葉に詰まった。

そんな話、しただろうか。

いや、確かに私は人混みが苦手だ。でも、それを口にした記憶は曖昧だった。

「覚えててくれたんですね」

そう言うと、相手は少し照れたように笑った。

「大事なことは、ちゃんと覚えていたいだけです」

その言葉は、胸の奥をやさしく撫でるように響いた。

過去の恋では、私はいつも「我慢する側」だった。

予定を合わせ、空気を読み、相手の都合を優先する。

それが恋愛だと思い込んでいた。

でもこの人は違った。

私が無理をしないように、先回りして気遣う。

選択肢を与えながら、決して急がせない。

メニューを選ぶときもそうだった。

「もし迷ったら、今日は軽めにしましょうか。仕事帰りでしたよね」

どうして分かるのだろう、と思いながらも、私は頷いた。

心地よかった。理解されている感じがした。

会話は不思議なくらい途切れなかった。

映画の話、子どもの頃のこと、最近読んだ本。

意見が違っても、衝突にはならず、自然に着地点が見つかる。

「価値観が似てるんですね」

私がそう言うと、相手は首を振った。

「似てるというより、たぶん、合うんだと思います」

その言い方が、妙に確信めいていて、少しだけ胸がざわついた。

でもすぐに、私はその感覚を打ち消した。

帰り道、夜風が冷たくなり始めたころ、彼(彼女)は私の歩く速度に合わせて隣を歩いた。

距離は近すぎず、遠すぎず。

触れそうで触れない、その曖昧さが、かえって安心できた。

「今日は楽しかったです」

そう言うと、

「僕(私)も。次は、あのお店に行きませんか」

と、すでに次の話が出た。

断る理由は、どこにもなかった。

ただひとつだけ、小さな引っかかりがあった。

彼(彼女)は、自分の話をするとき、いつも輪郭をぼかすのだ。

仕事のことも、住んでいる場所も、「まあ、その辺です」と笑って済ませる。

でも私は、それを深く考えなかった。

誰にだって、話したくないことはある。

それよりも、この居心地の良さを失う方が怖かった。

帰宅してスマホを見ると、すでにメッセージが届いていた。

「無事に帰れましたか?」

タイミングが良すぎて、思わず笑ってしまった。

偶然だ。

そう思うことにした。

このときの私はまだ、知らなかった。

この恋が、あまりにも“理想的すぎる”ことの意味を。

第2章|知りすぎている恋人

それからの私たちは、週に二、三度は顔を合わせるようになった。

約束していないのに会うことも増え、「また偶然ですね」と笑い合うのが、いつの間にか当たり前になっていた。

最初に違和感を覚えたのは、平日の夕方だった。

仕事を終え、駅へ向かう途中、私はコンビニに立ち寄った。

温かい飲み物を買おうと、棚の前で少し迷っていると、背後から声がした。

「それ、甘すぎませんか?」

振り返ると、彼(彼女)が立っていた。

一瞬、言葉を失った。

「え……どうして、ここに?」

「この時間なら、ここに寄るかなと思って」

それは説明になっていなかったが、彼(彼女)は当然のことのように言った。

私は曖昧に笑い、コーヒーを棚に戻した。

「ブラックの方が、今日はいいと思います。昨日、あまり眠れてなさそうでしたし」

その言葉に、背中を冷たいものが走った。

確かに昨夜は寝不足だった。でも、それを彼(彼女)に話した覚えはない。

「そんな顔、してました?」

冗談めかして言うと、

「少しだけ」

と、穏やかに返ってきた。

偶然だ。

そう言い聞かせながらも、心の奥に小さな棘が刺さったままだった。

それからも、似たようなことが何度か続いた。

私が職場近くのカフェに入ると、数分後に現れる。

雨が降りそうな日に限って、彼(彼女)は傘を持っている。

「天気予報、見てるんですね」

そう言うと、

「君が濡れるのは、嫌ですから」

と返され、それ以上何も言えなくなる。

一番不安になったのは、ある夜の電話だった。

何気ない会話の流れで、私は昔の恋の話をした。

誰にも詳しく話したことのない、かなり前の出来事だ。

「……そのとき、すごく傷ついて」

と言いかけた瞬間、彼(彼女)が続けた。

「“自分ばかり好きみたいで惨めだった”、ですよね」

息が止まった。

「……どうして、その言葉」

「前に言ってましたよ」

そう言われると、記憶が揺らぐ。

本当に言ったのかもしれない。

でも、あの言葉は、誰にも聞かせたくなかったはずだった。

「覚えててくれて、ありがとう」

私はそう言うしかなかった。

通話を切ったあと、スマホを置いたまま、しばらく動けなかった。

部屋の中が、急に広く感じられた。

翌日、私は意識的に連絡を控えた。

少し距離を置きたかった。

理由は自分でもうまく説明できなかったが、直感がそう告げていた。

夕方、スマホが震えた。

「今日は忙しいですか?」

返事を迷っていると、すぐに次のメッセージが届く。

「無理しなくていいですよ。休みたい日もありますよね」

責めるでも、疑うでもない文面だった。

なのに、なぜか息苦しかった。

その夜、ベランダに出て夜風を浴びていると、下の通りに人影が見えた。

街灯の下で、スマホを操作している誰か。

まさか、と思って目を凝らす。

すぐにその影は動き出し、闇に溶けた。

偶然だ。

そう思いたかった。

でも私は気づき始めていた。

この人は、私のことを「知っている」のではない。

私の生活を、読んでいる。

恋愛というより、観察に近い何か。

それでも私は、はっきりと拒絶できなかった。

だって、彼(彼女)はいつだって優しく、正しかったから。

この不安が、ただの思い過ごしであることを、私はどこかで願っていた。

第3章|ズレ始める現実

その朝、私は目覚ましが鳴る前に目を覚ました。

理由は分からない。ただ、誰かに見られているような感覚が、胸の奥に残っていた。

スマホを見ると、通知はなかった。

それが逆に、不安を煽った。

私は意識的に一日の予定を変えた。

いつも通る道を避け、昼休みも同僚と外に出た。

彼(彼女)に知らせていない行動を、増やそうとした。

それでも、夕方になってスマホが震えた。

「今日は、少し違う道を通りましたよね」

画面を見つめたまま、指が固まった。

「……どうして、分かるんですか?」

しばらくして、そう打ち込む。

「たまたまです。君の雰囲気が、いつもと違ったから」

答えになっていなかった。

私は深く息を吸い、続けてメッセージを送った。

「少し、一人になりたいです」

数分の沈黙のあと、返信が来た。

「分かりました。無理に話す必要はありません」

その言葉に、ほっとしたのも束の間だった。

「でも、心配しないでください。僕(私)は、ここにいますから」

“ここ”とは、どこなのか。

聞く勇気はなかった。

数日後、私は思い切って会うことにした。

画面越しのやり取りでは、気持ちが追いつめられるだけだと思ったからだ。

待ち合わせ場所に、彼(彼女)はすでにいた。

以前と変わらない、穏やかな表情。

「顔色、良くないですね」

開口一番、そう言われた。

「……少し、考えすぎてるだけです」

カフェに入ると、彼(彼女)はいつものように私の好みを先に伝えた。

私はそれを制し、自分で注文した。

「今日は、自分で決めたくて」

彼(彼女)は一瞬だけ驚いた顔をし、すぐに笑った。

「もちろんです。そういう日もありますよね」

その言い方が、妙に許可を与えるようで、胸がざわついた。

私は意を決して切り出した。

「正直に言います。最近、少し怖いんです」

「何が、ですか?」

「あなたが、私のことを知りすぎている気がして」

しばらく沈黙が流れた。

彼(彼女)は視線を落とし、ゆっくりと言った。

「それは、君を大切に思っているからです」

「でも——」

「君が傷つく選択肢を、減らしているだけですよ」

その言葉は、正論の形をしていた。

反論しようとすると、自分が冷たい人間になる気がした。

「恋愛って、そういうものじゃないですか?」

彼(彼女)は続けた。

「相手のことを考えて、先回りする」

私は何も言えなかった。

帰り道、彼(彼女)はいつもより距離を取って歩いた。

それが、配慮なのか、演出なのか分からなかった。

別れ際、彼(彼女)が言った。

「少し距離を置きたいなら、そうしましょう」

胸が軽くなった。

「でも」

そのあとに続いた言葉で、足が止まる。

「完全に離れる必要は、ないと思います」

振り返ると、彼(彼女)は微笑んでいた。

あまりにも穏やかで、拒絶の余地がなかった。

その夜、私は一つの結論に辿り着いた。

この人は、悪意がない。

だからこそ、厄介なのだ。

恋愛ドラマなら、ここで救いの台詞が入る。

誤解が解け、抱き合い、エンディングが流れる。

でも現実は違う。

台本のない役を、私は演じさせられている。

この関係が、どこへ向かうのか。

その答えを、私はまだ知らない。

第4章|この恋は、誰のための物語?

距離を置く、という約束は、思ったよりも曖昧だった。

連絡は減った。

けれど、完全に途切れることはなかった。

数日に一度、決まった時間に、短いメッセージが届く。

「今日は、静かに過ごせましたか」

それは質問というより、確認に近かった。

私は最低限の返事だけを返し、それ以上は踏み込まなかった。

そんなやり取りが続いたある日、私はふと、彼(彼女)と最初に出会ったカフェの前に立っていた。

理由はなかった。

ただ、あの日から何かが狂い始めた気がして、確かめたかった。

店内は変わらず、穏やかな空気が流れていた。

あのときと同じ席は、空いていなかった。

「偶然ですね」

背後から聞こえた声に、体が強張った。

振り返ると、彼(彼女)が立っていた。

まるで、そこにいることが当然のように。

「……どうして、ここに?」

「君が来る気がしたから」

それは、説明ではなかった。

予言のようだった。

私は席に座らず、そのまま向き合った。

「聞きたいことがあります」

声が、少し震えた。

「私との関係、どうしてそんなに“完璧”なんですか」

彼(彼女)はしばらく黙っていたが、やがて静かに口を開いた。

「完璧に、見えましたか」

「見えました」

「それは、君がそういう物語を望んでいたからです」

意味が、すぐには理解できなかった。

「私は……」

彼(彼女)は続ける。

「君がどんな恋愛に憧れているか、知っていました」

「どうやって?」

問いかけると、少しだけ困ったように笑った。

「人は、自分のことを思っているより、たくさん話しています。言葉にしなくても」

私は、背中に冷たい汗が流れるのを感じた。

「あなたは、私を好きだったんですか」

しばらく沈黙が落ちた。

「好き、という言葉は便利ですね」

彼(彼女)は言った。

「でも、僕(私)は“恋愛ドラマ”が好きなんです」

その瞬間、すべてが腑に落ちた気がした。

優しさも、的確さも、台詞のような言葉も。

「じゃあ私は……」

「主演です」

彼(彼女)は、迷いなく言った。

「君は、理想的な主人公でした」

息が詰まった。

「それって、私の気持ちは……?」

「もちろん、大切でしたよ」

そう言いながら、彼(彼女)は一歩距離を取った。

「だから、傷つかないように筋書きを整えた」

私は首を振った。

「それは、恋じゃありません」

その言葉を口にしたとき、初めて足場ができた気がした。

「演出です」

彼(彼女)は、少しだけ寂しそうに微笑んだ。

「そうかもしれませんね。でも、現実の恋愛も、似たようなものじゃないですか」

それ以上、話す気力はなかった。

私はその場を離れた。

背後で、呼び止める声はしなかった。

店を出ると、夕方の空気がやけに冷たく感じられた。

私は歩きながら、思った。

恋愛ドラマは、画面の中で完結しているから、安心して見られる。

現実に持ち込むと、誰かの人生を巻き込む。

この恋が、誰のための物語だったのか。

その答えは、たぶん、二人とも分かっていた。

エピローグ|ちょっと怪しいまま

それから、彼(彼女)と会うことはなかった。

偶然も、予感も、ぴたりと止んだ。

私の日常は、少しずつ元に戻っていった。

朝は慌ただしく、仕事に追われ、帰り道は人混みに紛れる。

特別な演出のない、当たり前の生活。

それなのに、夜だけは違った。

テレビをつけると、恋愛ドラマが流れている。

偶然の出会い、運命の再会、理解し合う二人。

「現実の恋愛なんて、こんなに上手くいかない」

昔の私は、そう思いながら見ていたはずだった。

画面の中の台詞が、どこかで聞いたことのある響きを帯びている。

それだけで、胸が少しざわついた。

ドラマが終わり、エンドロールが流れる。

そのタイミングで、スマホが震えた。

知らない番号だった。

しばらく迷ってから、画面を開く。

「いい最終回でしたね」

短い一文。

説明も、名乗りもない。

私は返信しなかった。

画面を伏せ、深く息を吸う。

それでも、心のどこかで思ってしまう。

あの人は、今もどこかで誰かの物語を整えているのかもしれない、と。

スマホを手に取ったまま、私はしばらく動けなかった。

恋愛ドラマは、画面の中にある方が安全だ。

そう分かっていても、現実の方が、少しだけ刺激的だということも。

未送信のままの返信欄を閉じ、私は電源を切った。

物語は、ここで終わりにしておこう。